「AIって難しそう」「なんだかよく分からない」

そんなふうに感じていませんか?

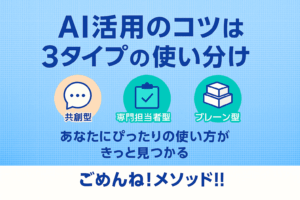

でも、AIの使い方をたった3つのタイプに分けて考えると、

とてもシンプルで、自分に合った使い方が見えてきます。

実際、ある50代の男性の方が、最初は不安そうな表情でオンライン講座を受けていましたが、たった15分後には「すごい!こんなに簡単なんですね!」と、目をキラキラさせていました。

彼が体験したのは、「ごめんね!メソッド」と呼ばれる、誰でもAIと自然にやりとりできる方法です。

このメソッドをきっかけに、多くの方が「AIって自分にも使えるんだ」と自信を持てるようになっています。

では、なぜこの方法が効果的なのか?

そして、どんな場面でどのタイプを使えばいいのか?

詳しくご紹介します。

AIの使い方は3つのタイプに分かれる

AIの活用には、大きく分けて3つの方法があります。

- 共創型:AIと会話しながら、少しずつ答えを作っていく

- 専門担当者型:同じ仕事を毎回正確にやってくれるアシスタントを作る

- ブレーン/教師型:知識をたくさん持った相談相手として使う

それぞれのタイプについて、身近な例を交えて解説します。

1. 共創型:AIと一緒に考える仲間として使う方法

たとえば、あなたが「シニア向けにAIのプレゼンを作りたい」と思ったとしましょう。

このとき、「プレゼンを作りたいのですが、何から始めたらいいですか?」と、ざっくりした聞き方をするのが共創型です。

AIから色々なアドバイスが返ってきますが、「うーん、ちょっと分かりにくいかも」と思ったら、遠慮なく言ってください。

「ありがとう!でも、もっとシンプルに教えてほしいな」と伝えるだけで、AIはどんどん改善してくれます。

こうやって何度か会話を繰り返すうちに、

「そうか、私はこういう内容を伝えたかったんだ」と、自分の考えも整理されていくのです。

これが「ごめんね!メソッド」の基本です。

誰かと一緒に考えるように、AIと会話して、だんだんと形を作っていく方法です。

2. 専門担当者型:AIに仕事を任せてしまおう!

「共創型」で何度も同じことを聞いていると、

「このやりとり、いつも同じ内容だな」と気づくことがあります。

そんなときは、そのやりとりを一つにまとめて「仕事の指示書」にしてしまいましょう。

これが専門担当者型です。

たとえば、「記事の校正をお願いするAI」を作るとします。

以下のような内容をAIに覚えさせておくと便利です。

- 誤字や脱字がないか確認

- 読みやすい文章になっているかチェック

- 構成や順番が自然かどうか指摘

これを毎回入力するのではなく、一度テンプレートとして登録しておけば、

あとは記事を送るだけで、勝手にチェックしてくれるようになります。

いわば、自分専属の校正係を雇ったようなものですね。

3. ブレーン/教師型:AIに専門家の考えを教えてもらう

もしあなたが、「有名なマーケティングの先生の考え方を知りたい」と思ったとします。

そんなとき、AIにその先生の本の内容を教えておいて、

「この先生なら、どう考えるかな?」と聞くことができます。

たとえば、「うちの商品、どうやって売ればいい?」と相談したら、

その先生の視点でアドバイスをくれるのです。

また、歴史の先生、習慣作りの先生など、いろんな「先生AI」を作って、質問したり学んだりできます。

まずは「共創型」から始めよう!

いきなり難しい使い方を覚える必要はありません。

一番のおすすめは、「共創型」から始めることです。

会話しながら、自分の考えを整理したり、気づきを得たりしながら、AIと一緒に作り上げていく。この方法が、すべての基本になります。

そして慣れてきたら、

「これは毎回同じやり方だな」と感じたところを「専門担当者型」に変えたり、

「もっと深く知りたいな」と思ったら「ブレーン/教師型」にチャレンジするのです。

まとめ:AIは難しくない!3タイプを知ればもっと楽になる

AIの使い方に正解はありません。

でも、「共創型」「専門担当者型」「ブレーン/教師型」という3つのタイプを知っておけば、場面に応じてAIの力を最大限に引き出すことができます。

そして何より、「自分に合った使い方が見つかった!」という実感こそが、AI活用の第一歩です。

「ごめんね!メソッド」では、その第一歩をやさしく、楽しく踏み出せるようになっています。

オンライン講座では、実際のやり方やコツも今なら特別価格で学べます。

まずは気軽に体験してみてください。